![]()

長松山西源寺は1190(建久初)年安田義定公の守護寺として活眼全龍大和尚(かつがんぜんりゅうだいおしょう)によって創建され、黒印500坪を配領した寺であります。

永昌院7世格外忠越大和尚(かくがいちゅうおつだいおしょう)を勧請開山として曹洞宗に帰属しました。

2世として東海尊朔大和尚(とうかいそんさくだいおしょう)が1666(寛文6)年住職となり、代々地域檀信徒の教化と共に寺の維持にあたり現在19世に至っています。

曹洞宗とは

仏教の開祖「釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)」をご本尊と定め、お釈迦さまのみ教え(おさとりの心)を正しくお伝えになられた道元禅師(どうげんぜんじ)、親しくおひろめになられた瑩山禅師(けいざんぜんじ)を両祖として、お釈迦さま、高祖さま、太祖さまを「一仏両祖(いちぶつりょうそ)(曹洞宗三尊仏(さんぞんぶつ))」とお呼びし、人生の導師として礼拝するとともに敬慕申し上げます。

両祖さまが示された坐禅の実践を通して、み仏との絆を深め、身と心を調えて、報恩感謝の日を送り行じていくことを信仰の要といたします。

道元禅師を高祖承陽大師(こうそじょうようだいし)

瑩山禅師を太祖常済大師(たいそじょうさいだいし)

とお呼びします。

ご本尊 阿弥陀如来(あみだにょらい)

本堂の祭壇奥、正面真中にお祀りされている仏様が、ご本尊の阿弥陀如来です。そして両脇には、向かって右に観世音菩薩、左に勢至菩薩が配置されています。

阿弥陀様は、すべての人を区別なくお救いくださいます。

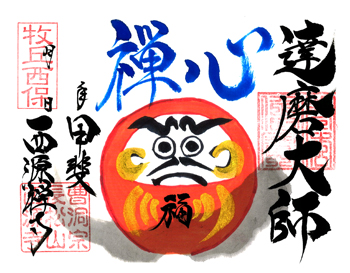

達磨大師(だるまだいし)

本堂向かって左奥に祖師檀(そしだん)があり、達磨大師をお祀りしています。あの拳法で有名な少林寺において9年の長きにわたり、壁に向かって坐禅を続けられました。(面壁九年)

「七転び八起き」のことわざや「ダルマさん」の愛称で知られている達磨大師は、初めてインドから中国に禅の教えを伝えられた方で、禅宗の初祖と言われています。

赤い縁起達磨(ダルマさん)は、達磨大師が寒さよけに頭から「被」と呼ばれた掛け布団をかぶって坐禅している姿がもとになっているとされています。特に、群馬県の高崎市がその産地として有名ですが、寺院のみならず神社でも、縁起物として売られています。ダルマさんが何度転んでも起き上がるので、縁起が良いとされています。

大権修理菩薩(だいげんしゅりぼさつ)

本堂向かって右奥に土地檀(どじだん)があり、大権修理菩薩をお祀りしています。

曹洞宗だけが祀るという珍しい菩薩様で、道元禅師が1227(宝慶3)年に、 如浄禅師から正法を得て帰国する際、道元禅師を守り、無事日本に正しい法が伝わるよう、一緒に来日されたといわれています。

位牌堂内

釈迦牟尼仏・道元禅師・瑩山禅師

~~ 一仏両祖 ~~

今から八百年ほど前の鎌倉時代に、道元禅師(どうげんぜんじ)が仏法を中国から日本に伝え、瑩山禅師(けいざんぜんじ)が全国に広められ、曹洞宗の礎を築かれました。

このお二方を両祖と申し上げ、お釈迦さま(釈迦牟尼仏)とともに、「一仏両祖(いちぶつりょうそ)」として仰ぎます。

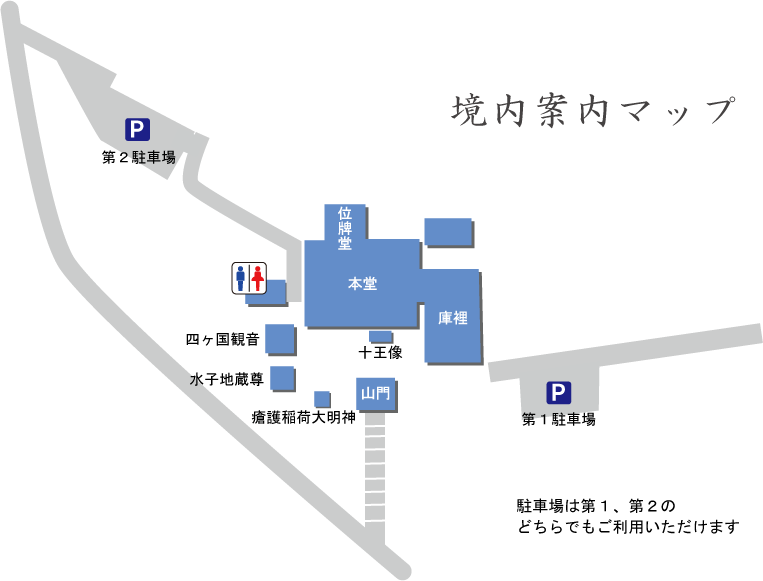

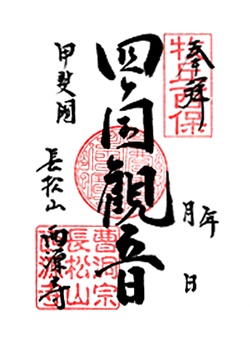

四ヶ国観音(よんかこくかんのん)

妙見尊の東にお上人岩と言われる洞窟がありました。

その場所で東王上人(とうおうしょうにん)が1751~(宝暦年間)に数年かけて、当国(甲斐)・西国・秩父・坂東の四ヶ国観音の観音様133体を刻みました。

観音妙智力(かんのんみょうちりき)と称し、霊験あらたかな仏様として地域の信仰を集め、3月17日に大般若六百巻を転読して盛大な祭典が行われてきました。

残念ながら、戦時中の混乱以後祭典が中止されましたが、現在はささやかながら4月の水子まつりと一緒に祭典が行われています。

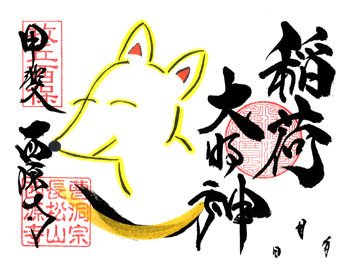

瘡護稲荷大明神(かさもりいなりだいみょうじん)

1676(延宝4)年、永昌院14世一蓋英周大和尚(いちがいえいしゅうだいおしょう)結制修行中に小僧が発狂し「その昔500年前に活眼全龍という住僧がいた。吾骸(われむくろ)は小田野山の岩窟にある。願わくは永昌院、西源寺二寺で守護神として云々」と言いました。この言葉を聞き、岩窟を捜索したところ死狐が見つかり、厚く葬って瘡護稲荷大明神として祀られました。

永昌院にも祠が建立されていて、神霊が毎月上15日は西源寺にあり、下15日は永昌院にあり、毎月1日、14日に供祭送迎の礼を行うと、御利益は霊験あらたかで、怪我諸病から護るお稲荷様として信仰されています。

十王像(じゅうおうぞう)

冥界にあって、亡者が生前に犯した罪業を裁断する役割(裁判官)をもつ十人の王を十王像といいます。

その主王が閻魔大王です。この思想は唐から伝えられ、わが国では平安時代後期より信仰が盛んになり、鎌倉時代を通じて思想的、作品的にきわめて充実しました。

昔から人々は、十王像を信仰することにより自ら善行を積むことを約束し、日常の生業に励んだものです。

また迷える者の救いで主である地蔵菩薩(六地蔵尊)をまつり極楽浄土への願いをこめました。

十王の役目には、人間の犯した罪を見逃すまいとするもの、罪業の軽量、善悪を検討するもの、善悪の行為を閻魔大王に報告するもの、冥界の警護をするものなどがあります。

変わった石仏の奪衣婆は死者の行く冥途の三途の川のほとりにある衣領樹(えりょうじゅ)の下にいて、川を渡ってくる罪人の服をはいで樹の上の懸衣翁(けんえおう)に渡す老いた鬼女のことです。

十王像

秦広王(しんこうおう)初江王(しょこうおう)宋帝王(そうていおう)五官王(ごかんおう)閻魔大王(えんまだいおう)変成王(へんせいおう)太山王(たいざんおう)平等王(びょうどうおう)都市王(としおう)五道転輪王(ごどうてんりんおう)奪衣婆(だつえば)

※当山は十王像に加え、奪衣婆2体が祀られていています。

水子地蔵尊

水子供養は、生まれてこられなかった子どもに対する、せめてもの救いです。

水子となり、生きることができなかった子どもが、きちんと成仏できるように供養するのです。

水子供養もお気軽にご相談ください。

檀家さん以外でもお気軽にどうぞ。

![]()

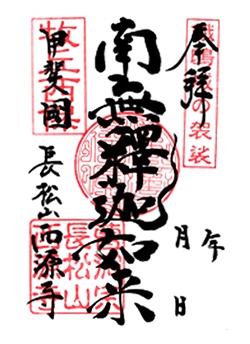

そもそも御朱印はお寺から始まり、納経印とも言われます。お寺で写経をし、それを奉納した証として頂けるものでした。

参拝をしてから御朱印を頂戴し、大切に保管しましょう。

お寺を留守にすることがあります。事前にご連絡をいただければありがたいです。

電話 0553-35-2131

見開き御朱印は書き置きのみです。

書き手が不在の場合は、通常御朱印も書き置きとなります。

| 見開き御朱印(1月~3月限定) 書き置きのみ 1枚500円 |

|

|

|

| 達磨大師 | 地蔵尊 |

| 見開き御朱印(4月~6月限定) | |

|

|

| 布袋尊 | 阿弥陀如来 |

| 見開き御朱印(7月~9月限定) | |

|

|

| 釋尊 | 稲荷大明神 |

| 見開き御朱印(10月~12月限定) | |

|

|

| 観音菩薩 | 閻魔大王 |